|

书法,作为一种艺术,现已推到了鼎盛时期。在艺术创作上,一些触类旁通之事,往往是饶有兴味的,有些客观事物看来似乎各自独立,然而彼此却又相互关联。就书法艺术而论,亦不乏其例。

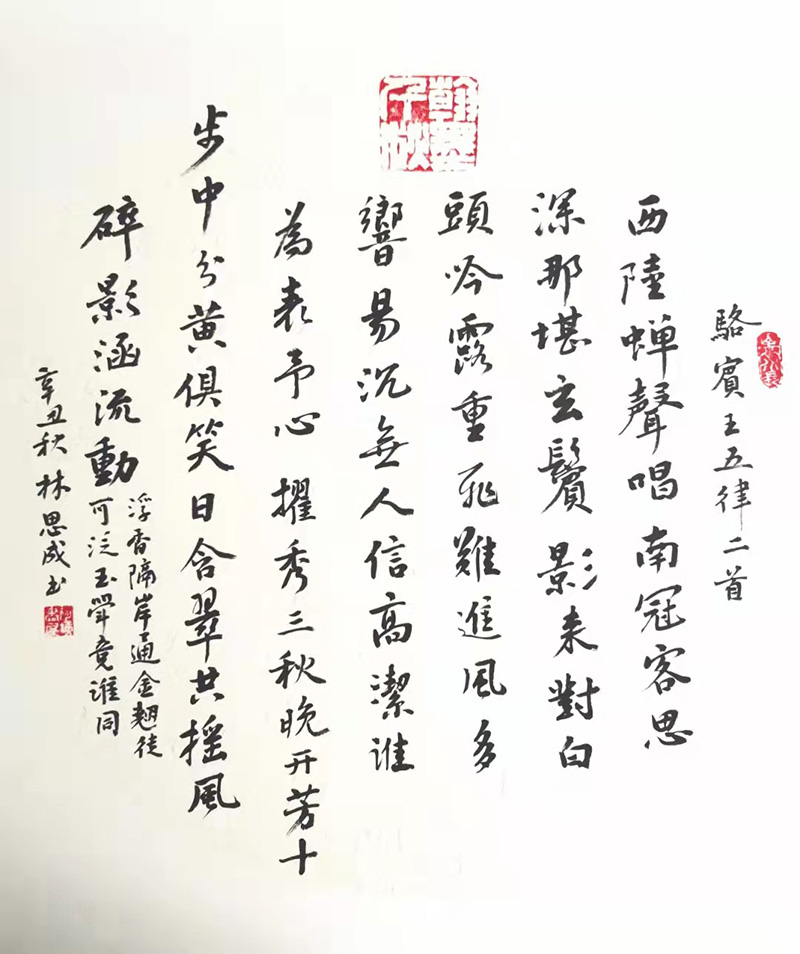

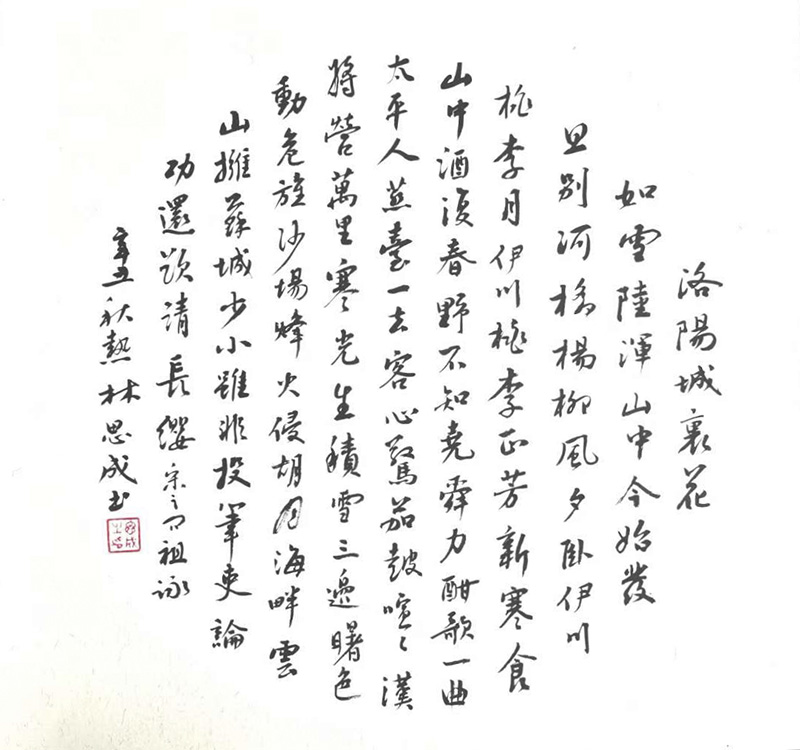

书圣王羲之,书体妍和流美,世称一绝。据闻,他静观鹅掌拨水,领悟出运笔之妙法,又从鹅的转胫之姿,领悟出执笔转锋之势。其中奥妙,自知天知。唐代狂草大家怀素,其书势险如山间隧石,狂如脱缰野马,又如暴风骤雨。据说他观夏日旷野闪电交加瞬息万变,书艺大进。张旭欲断且连、波澜起伏之草书,据说他曾看公主与担夫争道(古之路可能没有现在的道路这么宽敞),神会到书法结构安讲究避让和主次;又看舞剑名手公孙大娘舞剑之姿而书体愈佳……。在字划方面有蔡邕的“飞白”,颜真卿的“屋漏痕”,沈尹默的“如锥划沙”等等。这些,都被后人仰为神品、神笔。

前人之例,说明书法名人惊奇之笔,并非随意而造,而是源于生活,源于自然界的客观现象。由此可见,立足于生活,立足于大自然,是学习艺术触类旁通的客观条件。而对于一个书法家、艺术家来说,生活感受愈多,则对生活的认识即愈深,其学养亦越丰富。之所以有同学,无同“利”(学习收获),则因为其对客观事物的认识不同、掘取不同,也是思维不同,所以收获(学习成绩,包括书法艺术)也不同。

客观事物是定格的,而形象思维并没有定格。记得少年时同学们写作文曾将田里的谷个子形容“小金山”“小山丘”,有位小同学却说“象日本鬼子的尸体”。引起全班哄堂大笑。而达观的语文老师并没有笑,他指出:收获的谷个子没有变,你如何去形容它,那是你自身的感性认识水平和“笔”的运用。对于一个同样事物,由于推理和联想不同,进而创作出的作品、艺术品也不同。书法也是如此。

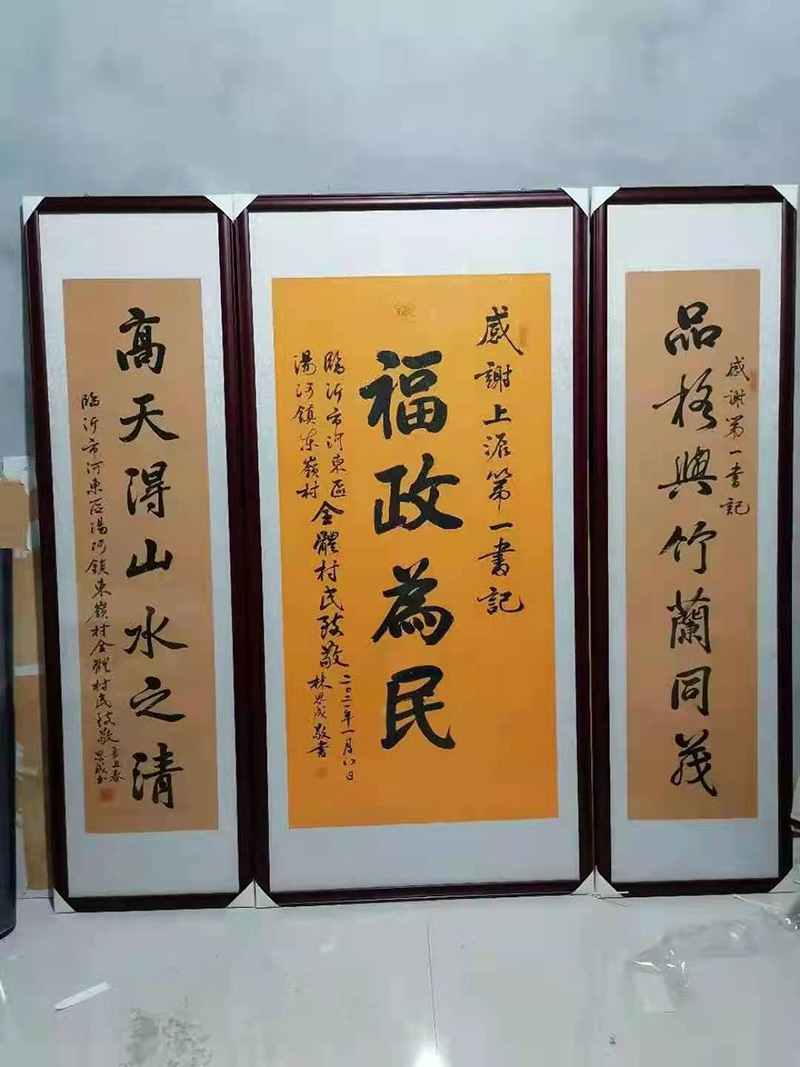

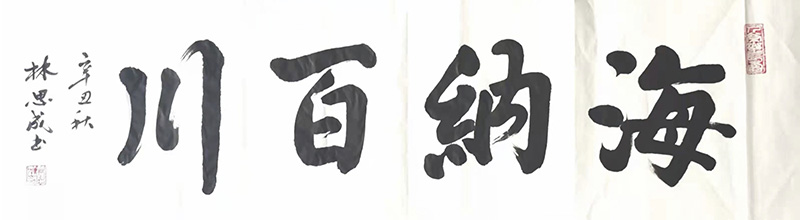

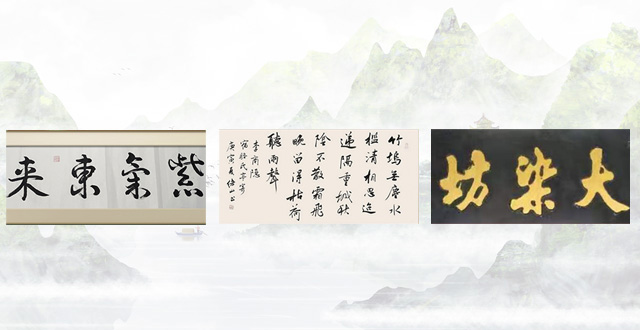

随着时代的发展,现代化的实现,书法也出现了“现代”。有的写河则“流”,写山则“高”,写鸟则“飞”,写龙则“腾”……。随心所欲,狂怪百出,真可谓“书画一家”了。笔者无胆妥加评论,但纵观历史和古人,留传下来的让后人景仰的还是以传统真草隶篆墨宝为多。那些“狂怪”则往往如时装表演,仅可看看其“特殊”的过场,又有谁将它视为客服或礼装?同样,又有谁将“狂怪”之书体花大钞装裱镶挂中堂?所以说,任何东西,色括书法艺术,必须来源于生活,运用于生活,才有它存在的价值。否则,虽名噪一时,久之将会被淡化。即使目前“辉煌”,也会让后人“反目”的。

任何艺术,万变不离其宗,一个汉字书法家,则必须懂得二王、研究汉魏欧柳颜赵。否则,将无“家”可谈。秦牧在《艺海拾贝》中说:“如果不是内容异常卓越精采,只去讲究表现形式,到头来只不过摘出一堆令人 感到味同嚼蜡的东西罢了。”又说:“不管形式上怎样错综复杂,变化诡奇,实际上总有一个基本的道理贯穿其间。”这就是万变不离其宗。“走遍天下田好,尝尽五味盐好。”做人不要忘了故旧根本,而书法艺术也不能忘了他的祖宗尊崇他的源流。

以历史视野审视大时代中的小人物

|